Wegen eines technischen Problems muss die Hörfassung dieses Beitrags in Kürze nachgereicht werden. Ich bitte um Verständnis.

Textfassung:

Der Schauspieler Edgar Selge ist in den 1950er/60er Jahren als Sohn des Direktors des Jugendgefängnisses in Herford aufgewachsen. Das Leben im Herford jener Jahre ist nicht sein eigentliches Thema, aber in seinem Buch “Hast Du uns endlich gefunden” gibt er, wenn auch sehr ausgewählt und in kleinen Dosen, versprengte Einblicke in das Leben eines Jungen und Jugendlichen, rund um die Gefängnismauern — eine Gegend, die den meisten Menschen in Herford fremd ist. Dabei gibt es einiges zu entdecken, wenn man sich etwas genauer mit der Geschichte dieses Teils der Stadt beschäftigt.

Es gibt, außer den öffentlichen Schulen, keine Einrichtung in Herford, die seit fast 140 Jahren einen ähnlich großen Raum einnimmt. Das gilt für die räumliche Ausdehnung ebenso, wie für die Zahl tausender Menschen, die dort einen mehr oder weniger großen Teil ihres Lebens verbracht haben. Besser: verbringen mussten. Trotzdem wird die Einrichtung von der einheimischen Bevölkerung wenig beachtet. Von den meisten wird sie vermutlich ignoriert.

Als “Großes Schlingfeld” wurde im Volksmund die Gegend weit vor dem Lübbertor bezeichnet, in der 1880 mit dem Bau des Königlichen Gefängnisses in Herford begonnen wurde. Das für damalige Verhältnisse riesige Bauprojekt fügte sich also ein in die zur gleichen Zeit stattfindende Ausdehnung der Stadt in die Feldmarken im Zuge der Industrialisierung. Diese Aufnahme, die etwa um 1910 entstand, lässt noch die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen vor der Gefängniskulisse erkennen (heute F.W. Brinkmann GmbH und Agentur für Arbeit). Offenbar ist hier zufällig eine typische Ernteszene festgehalten, bei der die Menschen auf dem Acker noch letzte Kartoffeln aufsammeln (Bildmitte), während auf der linken Seite bereits das welke Kartoffellaub verbrannt wird.

Foto: Sammlung Dieter Begemann

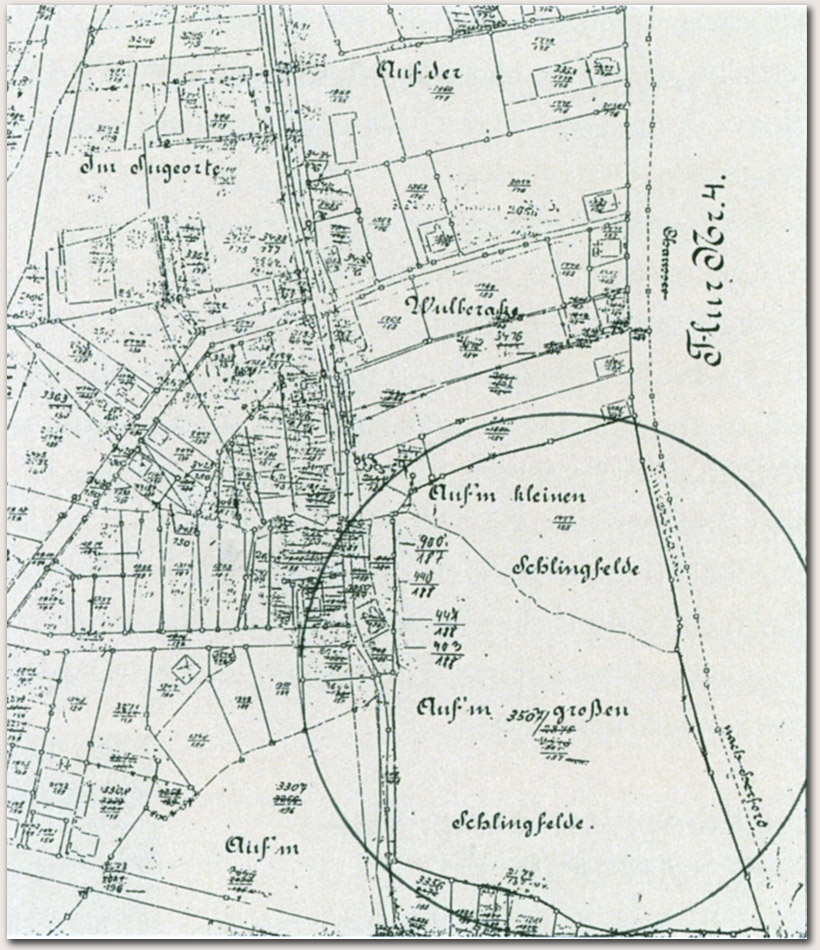

Als 1880 mit dem Bau des Preußischen Zuchthauses an der Eimter Straße begonnen wurde, lag die Haftanstalt noch einige hundert Meter vor den Mauern der Stadt. Sie gehörte, wie viele Bauten in der Zeit der Industrialisierung, zu den Projekten, die nur auf der »Grünen Wiese« zu verwirklichen waren, also auf den damals noch freien Flächen der Feldmarken rund um die einstigen Stadtmauern. Die Gegend trug die Flurbezeichnung „Großes Schlingfeld“, als die Königlich Preußische Staatsregierung das Gelände für den Gefängnisbau kaufte. Die heutige Eimter Straße war zu Baubeginn noch ein unbefestigter Feldweg. Zur Straße wurde der Eimter Weg erst, als die Stadt ihn chaussierte, das heißt, ihn begradigte und mit einer Schotterdecke versah.

Flurkarte und Lageplan für den Bau der »Königlichen Gefangenen-Anstalt« in Herford. Entnommen aus: 125 JVA Herford, Chronik

Das Gefängnis war eigentlich nur ein Trostpreis für die Herforder Verantwortlichen. Jahrelang hatte der Magistrat darauf gehofft, die Stadt könnte von der preußischen Regierung zum Standort eines Landgerichtes erwählt werden. Mit großem Aufwand hatte man dafür immer wieder bei Regierungsstellen und einflussreichen Politikern antichambriert – und musste sich letztlich aber der Nachbarstadt Bielefeld geschlagen geben.

Ungeachtet dessen zog mit dem Gefängnisbau modernes Leben in diesen neuen Teil der Stadt. Bis dahin war dort, besonders in Frühjahr und Herbst, Regen und Hochwasser in Tümpeln und Wiesen versickert (das ist der Sinn sogenannter Schlingfelder). Nun sorgte die Stadt auf Verlangen der Regierung durch die Aufstellung von Gaslaternen nicht nur für einen der ersten Straßenzüge mit Nachtbeleuchtung außerhalb der Innenstadt. Während an den sonstigen Straßen außerhalb der Wälle noch Seitengräben zu finden waren, wurden zwischen Lübbertor und Gefängniseingang bereits auf beiden Straßenseiten Trottoirs (Bürgersteige) und Alleebäume zu Zeichen des Fortschritts.

Vergleichender Blick von der Eimter Straße in die Stichstraße zum Gefängnistor um 1910 und heute: Trottoirs (Bürgersteige) auf beiden Straßenseiten und Alleebäume lassen sehr deutlich das Bemühen um städtebauliche Gestaltung erkennen. Üppige Holzverzierungen am Wohnhaus des Gefängnisdirektors vermitteln einen Eindruck, weshalb dieses Gebäude bis in die 1970er Jahre als »Villa« bezeichnet wurde. Durch die Umbau- und Erweiterungsarbeiten an der JVA nach den 1990er Jahren sind nicht nur die beiden Wohnhäuser hinter der vorgezogenen Gefängnismauer verschwunden. Davor sind von dem einstigen Versuch, ein Stück lebenswertes und modernes Herford zu gestalten, nur ein paar Meter klappriger Jägerzaun, ein schmuddeliger Abfallkasten und drei phantasielose amtliche Fahnenmasten übrig geblieben. Nur schwer vorstellbar, dass hinter diesem Stück dumpfer Industriearchitektur hunderte junger Menschen leben, um auf ihre Rückkehr in die Gesellschaft vorbereitet zu werden.

Foto 1910: Kommunalarchiv Herford; Foto 2022 und Montage: Dieter Begemann

Der Betrieb eines Zuchthauses, auch wenn er am Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt nicht mit heutigen Maßstäben vergleichbar war, erforderte Personal, das den damaligen Vorstellungen von Zuverlässigkeit entsprach. In den Anfangsjahrzehnten wurden für rund vierhundert Gefangene etwa 40 preußische Staatsdiener eingesetzt. Vom Gefängnisdirektor bis zu den einzelnen Wachtmeistern handelte es sich um Beamte. Zu ihrem Amtseid gehörte es, „bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden“ zu beschwören, „seiner Majestät dem Deutschen Kaiser treu und gehorsam (zu) sein“.

Die Beschäftigten des Zuchthauses waren keine Herforder. Sie sollten veranlasst werden, mit ihren Familien von außerhalb in eine Stadt zu kommen, in der es bis dahin keinen Platz für sie gab. Hier sollten sie, wie es in einem städtischen Verwaltungsbericht hieß, „domiziliert“, das heißt, ansässig werden.

Der Betrieb der Strafanstalt erforderte deshalb angemessenen und bezahlbaren Wohnraum für rund 200 Menschen – im Herford jener Jahre und unter den Bedingungen des damaligen Wohnungsmarktes eine unlösbare Aufgabe. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerungszahl unaufhörlich und mit ihr die Wohnungsnot in der Stadt. Sozialer Wohnungsbau fand kaum statt und hatte bestenfalls eine symbolische Bedeutung.

Wohnen im direkten Schatten der Gefängnismauer. Das Foto zeigt die letzten zwei Häuser der einstigen Wohnkolonie für die Beschäftigten des Herforder Gefängnisses. Sie sind von der Werrestraße erreichbar und werden auch heute noch bewohnt. Alle übrigen Häuser wurden im Zuge des Gefängnisumbaus nach 1990 entweder abgerissen, oder gerieten hinter die erweiterten Gefängnismauern (siehe Luftaufnahmen weiter unten).

Foto: Dieter Begemann

Den Planern des Zuchthauses muss sehr schnell klar gewesen sein, dass sie dieses Problem nur lösen konnten, wenn sie mit dem Bau der Strafanstalt gleichzeitig auch den notwendigen Wohnraum für das Leitungs‑, Aufsichts- und Wachpersonal schufen. Dafür griffen sie auf Ideen zurück, die im Arbeitersiedlungsbau in den Industriemetropolen, etwa im Ruhrgebiet, eine zunehmende Bedeutung hatten. Dort sorgten die Arbeitgeber des Bergbaus und der Montanindustrie durch den Bau von Betriebswohnungen und Werkssiedlungen für preiswerten Wohnraum.

Die soziale Bedeutung solcher Projekte darf keinesfalls unterschätzt werden. Zu allererst waren sie jedoch von dem Interesse bestimmt, für die anspruchsvollen industriellen Berufe qualifizierte Stammbelegschaften aufzubauen und an die Unternehmen zu binden. Für die preußische Staatsregierung stellten sich die Fragen mit Blick auf ihr Gefängnispersonal ähnlich.

So entstand mit dem Königlichen Gefängnis ein Wohnungsbauprojekt, dessen besondere Bedeutung in Herford jedoch von kaum jemandem bemerkt wurde. Als im Oktober 1882 das Gefängnis eingeweiht wurde, lebten bereits 39 Beamte mit ihren Familien in 29 Dienstwohnungen.

Blick im Jahr 1992 auf die Doppelhäuser für das Wachpersonal in der Kolonie am Knast an der Eimter Straße. Zur Zeit der Aufnahme wurden bereits die Planungen für den Abriss der meisten Häuser betrieben. An der Stelle der Häuser verläuft heute die erweiterte Gefängnismauer.

Foto: Wolfgang Prüßner, in: Neue Westfälische vom 10.02.1998; Repro: Dieter Begemann Ich danke meiner (Ex-)Kollegin Sonja Langkafel sehr für Ihre wertvolle Hilfe bei der Suche nach diesem und anderen Fundstücken.

Durch das Selge-Buch gilt das öffentliche Interesse heute zumeist der einstigen Direktorenvilla in der Eimter Straße 5. Dabei wurde dem Haus schon lange das Meiste genommen, was einmal seinen Charme ausmachte. Tatsächlich lenkt die Suche nach den verblassten Spuren heutiger Prominenz jedoch davon ab, dass es rund um die Gefängnismauern sehr viel mehr zu entdecken gab. Eine ganze Häuserkolonie, fast ein kleines Dorf mit immerhin 14 Hausnummern. Direkt hinter der Direktorenvilla, vor dem Gefängniseingang, befanden sich zwei größere Gebäude mit hohen und weiten Räumen auf zweieinhalb Etagen. Es handelte sich um die durchaus repräsentativen Wohnungen des sonstigen Leitungspersonals, zu dem unter anderem der Gefängnisarzt und die beiden Anstaltspfarrer (evangelisch und katholisch) gehörten. Zusätzlich verteilten sich rund um die Gefängnismauern insgesamt neun typische Siedlungshäuser für die »Schließer«, wie das Wachpersonal im Anstaltsjargon genannt wurde. Diese lebten in anderthalbgeschossigen Gebäuden mit jeweils zwei Eingängen und eher kleinen Zimmern.

Die »Kolo«, wie die Kolonie am Knast von ihren Bewohnern genannt wurde, hat eine durchaus besondere Geschichte. Trotzdem ist sie fast spurlos verschwunden. Bisher gibt es kaum Fotos von den Häusern der Kolonie und vom dortigen Leben. Falls Sie mit Hinweisen, Fotos oder sonstigem Material helfen können, senden Sie mir bitte eine E‑mail. — Herzlichen Dank im Voraus!

Jedes Haus verfügte über einen eigenen Nutzgarten zum Anbau von Obst und Gemüse für die Selbstversorgung. In den Gärten befand sich jeweils ein gemauertes Toilettenhäuschen (bis zur Einführung der Kanalisation noch mit »Donnerbalken«) mit einem Stallanbau für Schweine und Ziegen.

Die Kolonie am Knast war schon wegen ihrer geringen Mieten ein eindeutig soziales Projekt. In einer Stadt mit ständig steigender Wohnungsnot war es außergewöhnlich, dass der preußische Staat die Verantwortung für die Wohn- und Lebensverhältnisse seiner Beschäftigten übernahm. Durch die unterschiedliche Gestaltung und Größe der Wohnungen tat er dies jedoch nicht, ohne dabei gleichzeitig die sozialen und gesellschaftlichen Unterschiede zwischen gehobenen und niederen Beamten sichtbar und dauerhaft mit Backstein und Mörtel zu zementieren.

Natürlich waren die dort lebenden Menschen ein Teil der Stadtgesellschaft. Als Nachbarn und Kollegen gehörten sie jedoch immer auch zu einer Art geschlossener Gemeinschaft. Wer dort lebte, wohnte in der »Kolo«. Irgendwann war diese Bezeichnung unter den Bewohnerinnen und Bewohnern üblich geworden. Durchaus ein Hinweis darauf, dass zur Kolonie am Knast nicht nur deren eigene Kulisse gehörte, sondern auch ein eigenes Milieu. Wenn Edgar Selge heute beschreibt, wie er als kleiner »Etja« das Gefängnis umrundete, um Samstags um 12 Uhr am Küchentisch der liebevoll-warmherzigen Familie Linnenbrügger einen Kakao zu trinken, kann man vielleicht ein wenig davon erahnen. (Bitte unten weiterlesen.)

Neue Fotofunde:

Der Aufruf nach Fotos zur Geschichte der JVA und auch der früheren Wohnkolonie ergab rasch einen bemerkenswerten Erfolg. Die hier gezeigten Fotos stammen von einem Beschäftigten der JVA, der einige Jahre selbst in einer der Dienstwohnungen der »Kolo« wohnte. Nach Rücksprache mit der Direktorin der JVA, Frau Jungeblodt, erhielt er die Erlaubnis, die Fotos für die Veröffentlichung auf meiner Seite zur Verfügug zu stellen. — Herzlichen Dank dafür! – (Die Fotos können durch Anklicken vergrößert werden.)

Die Fotos sind leider nur ungefähr zu datieren. Nach meiner Schätzung sind sie etwa zwischen den 1930er und den 1950er Jahren entstanden. Ein wichtiges Indiz für diesen Zeitraum sind die damals noch vorhandenen üppigen Holzverzierungen an den sogenannten Inspektorenhäusern für die leitenden Beamten (Bild 2) links und rechts an der Straße zum Torhaus. Weil die Fotos im Winter aufgenommen wurden, sind viele Details sichtbar, die in anderen Jahreszeiten durch Bäume und Blattgrün verdeckt wären.

- Blick (vermutlich aus dem Gebäude der ehemaligen Karina-Schokoladenfabrik) über die Werrestraße auf das Gefängnis. Im Bildvordergrund sind die noch heute vorhandenen Häuser der Wohnkolonie zu sehen mit den davor befindlichen Toiletten- und Gartenhäuschen.

- Stichstraße von der Eimter Straße zum Gefängnistor. Auf der linken und rechten Seite der Straße befinden sich die sogenannten Inspektorenhäuser mit den Wohnungen für das Leitungspersonal des Gefängnisses. Am linken Bildrand erkent man noch knapp die Direktorenvilla.

- Torhaus des Gefängnisses.

- Die beiden Fotos eines originalgetreuen Modells der Bebauung von JVA und Umgebung vermitteln ein recht realistischen Eindruck vom Umfang und der Größe der Kolonie am Knast.

- Die beiden Fotos eines originalgetreuen Modells der Bebauung von JVA und Umgebung vermitteln ein recht realistischen Eindruck vom Umfang und der Größe der Kolonie am Knast.

In den Jahren nach 1995 wurde die Justizvollzugsanstalt nicht nur gründlich umgebaut und modernisiert, sondern durch Werkstätten und andere Gebäude auch erheblich erweitert. Diese Vergrößerung der JVA-Grundfläche um rund die Hälfte war nur möglich, weil im Jahr 1998 der Denkmalschutz für den gesamten Gefängniskomplex aufgehoben worden war. Die Stadt Herford hatte die Unterschutzstellung im Jahr 1984 ohnehin nur mit deutlich erklärtem Widerwillen hinnehmen müssen.

Auch die »Kolo« war dabei unter Denkmalschutz gestellt worden. Das hätte ein Ansatzpunkt für ihren Erhalt sein können. Aber während in zahlreichen anderen Städten oft lange und erbittert für den Erhalt solcher Werks- und Arbeitersiedlungen gekämpft wurde, verschwand das einstige Herforder Modellprojekt für preußische Beamte nahezu geräuschlos und unbemerkt. Am Ende verlangten die Bewohner der Kolonie von ihrem Arbeitgeber nur eine Kostenerstattung für Umbauten, die sie in oft liebevoller Arbeit selbst an ihren Wohnungen durchgeführt hatten.

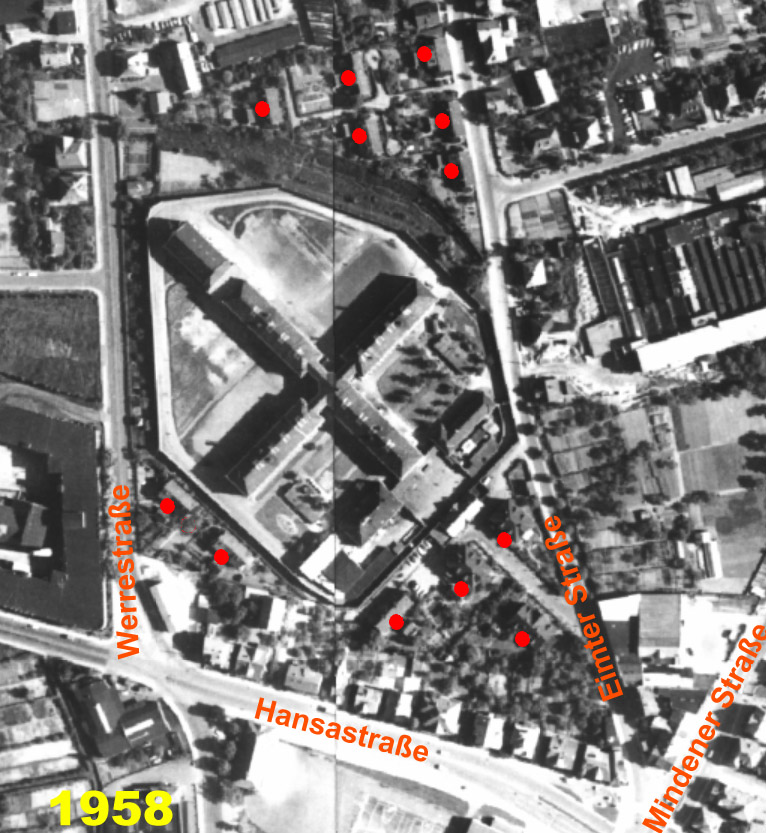

Die Stadt Herford zeigte ohnehin kein Interesse mehr für das Projekt. Rund hundert Jahre nachdem das einstige Zuchthaus ein entscheidender Motor für das Entstehen und die Entwicklung dieses Teils der Stadt war, behandelte man im Rathaus alles, was mit der JVA zu tun hatte, allenfalls noch als notwendiges Übel. Schließlich wurde ein Teil der einstigen Wohnhäuser durch die Erweiterung in den Gefängnisbetrieb »integriert«. Die Siedlungshäuser auf der Nordseite der JVA wurden abgerissen. Nur zwei Häuser auf der Südwestseite blieben erhalten und werden auch heute noch bewohnt. Der nachfolgende Vergleich der Luftaufnahmen aus den Jahren 1958 und 2020 zeigt die Veränderungen.

Luftaufnahmen: Kreis Herford; Bearbeitung und Montage: Dieter Begemann

Schreibe einen Kommentar